用温暖和感恩写给城市的一封情书 ——专访话剧《梦想天堂》导演那刚

“这不是一部单纯讲述梦想的戏剧,它更像是一封写给杭州、写给时代、写给每一个普通人的情书。”话剧《梦想天堂》导演那刚这样形容自己正在排演的这部作品。他的眼神沉静、话语坚定,而《梦想天堂》的舞台,也正在杭州某剧场灯光交错的空间中,一点点被搭建起来。

作为浙江省2023年度舞台艺术重大主题创作揭榜挂帅项目,《梦想天堂》不仅肩负着现实主义创作的表达使命,也承载着对城市记忆与人文情怀的深度回望。“我们不想简单地复制生活,而是希望深入情感与人性最深处的部分,去描绘那些在城市变迁中微小却坚韧的生命轨迹。”那刚说。

话剧的故事线始于90年代初,一群来自全国各地的“外来人”来到杭州,带着梦想,也带着伤痛。他们在市井中奔波谋生,在现实与理想之间摇摆,在异乡逐渐扎根,三十年过去,他们已不再是“他者”,而成为“新杭州人”,这座城市的组成部分。他们的故事,就像龙翔桥旁一家小餐馆里飘出的饭香,混着汗水、泪水,也伴着笑声和歌声。

“《梦想天堂》不是宏大叙事,它讲的是一个个微观生命——他们在城市中拼搏,在感情中挣扎,在梦想中前行。”那刚坦言,这是一部带有浓郁烟火气的剧目,但在温暖的生活细节之中,也深藏着哲思与诗意,它不断地提醒我们,无论时代如何变迁,那些关于梦想、关于坚持、关于勇气的故事,永远都值得被讲述,被传唱。因为它不仅仅是一个故事,它是一代又一代人心中那份永不熄灭的光,照亮我们前行的路,温暖我们心灵的港湾。

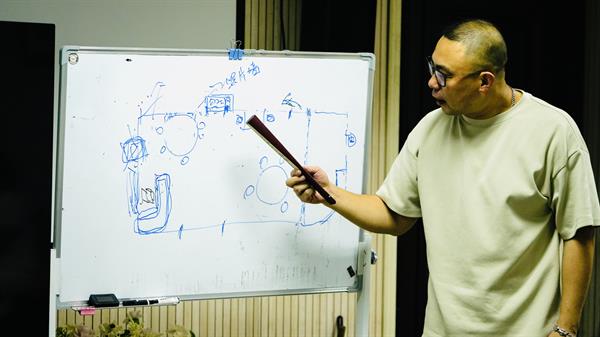

这不仅是一部反映现实生活的作品,更是一次风格与技术的全方位探索。从结构上看,剧本采用倒叙与“人像展览式”相结合的叙事方式,让现实与记忆、梦境与幻象交错推进。在舞台设计上,团队运用多维空间、影像投影与舞台歌队等手法,不断打破传统舞台的单一维度,形成强烈的时空对照和情感张力。

“我们希望建立一种特殊的‘舞台仪式感’。”那刚解释道,剧中的歌队既是环境的表达,也是人物情绪的延伸,他们在某些时刻是城市街头的行人,某些时刻则是剧中人物的内心化身。“观众在看戏的过程中,会被带入角色的梦境、记忆乃至幻象中,那是我们希望构建的心理空间,也是最具表现力的一部分。”

在《梦想天堂》的构思中,“城市”与“家”是两个反复被提及的关键词。那刚认为,城市不只是地理概念,更是一种文化容器,一种情感认同。剧中的每一个人物,不管是大山、董婷、逃婚来杭的英子,还是被现实打垮又重新站起来的杜鹏飞,都是这座城市情感流转的见证者和参与者。

“我们在创作中非常强调角色的真实感与多面性,拒绝脸谱化的表达。”为了贴近生活,演员们深入社区体验生活,学习地方语言与风俗。那刚说:“我们不是用戏剧去指点生活,而是想用戏剧去理解生活。”他强调,“戏剧最打动人心的,从来不是口号和大道理,而是那一个眼神、一句平凡的话语,恰巧击中观众心底某段记忆。”

《梦想天堂》的音乐设计是由杭州亚运会主题曲《梦想天堂》的词曲作者应豪担纲创作,融合杭州小锣书、城市民谣、咏叹调与纯音乐等多种风格,在不同场景中交替使用,为整部剧构建起一条听觉上的“城市记忆轴”。音乐,是让观众与角色心跳同频的重要手段。

作为导演,那刚始终强调《梦想天堂》不仅是一部戏剧作品,更是一种精神的传达,一次生活的再发现。他希望观众在观剧之后,能带着某种温暖和力量走出剧场,哪怕只是想起自己曾在城市某个角落努力生活的样子。

“我们不是在追求轰动一时的效果,我们想做的是——让这部剧成为你十年后依然记得的一束光。”他说。

目前,《梦想天堂》已进入密集排演阶段,将于5月6日首演,计划共计演出20场,并展开省内外巡演。对于那刚和他的团队来说,这不仅是一段创作旅程的开始,也是一场与时代、与观众、与自己最深处情感的对话。

邮编:310053 浙ICP备05014568号-1